Por qué las ciudades recuerdan mejor que nosotros

Los puentes no solo unen orillas: conservan lo que las personas olvidan. Este ensayo recorre la memoria urbana desde los cruces silenciosos de la ciudad hasta los lugares donde el tiempo decide quedarse.

Uno cruza un puente casi siempre sin darse cuenta. Va pensando en lo que dejó atrás o en lo que cree que encontrará del otro lado. El puente, en cambio, permanece.

Tal vez por eso los puentes recuerdan mejor que nosotros. Han visto pasar cuerpos apresurados, despedidas sin palabras, regresos tardíos. Han sentido el peso de generaciones enteras sin pedir explicaciones. Mientras las personas olvidan —por cansancio, por defensa, por supervivencia—, el puente se queda ahí, acumulando silencios.

No se cruza un puente de la misma forma dos veces. La primera vez es tránsito; la segunda, memoria. Algo cambia aunque el trayecto sea idéntico. El paisaje es el mismo, pero quien cruza ya no lo es. Y el puente lo sabe.

El puente como testigo

Un puente no participa en la historia: la observa. No toma partido, no interviene, no se defiende. Está ahí antes de que alguien llegue y sigue ahí cuando todos se han ido. Esa es su forma de autoridad: la permanencia.

Las personas recuerdan de forma fragmentada. Guardamos imágenes sueltas, frases incompletas, rostros que el tiempo va borrando. El puente, en cambio, recuerda entero. No selecciona ni jerarquiza. Su memoria es continua.

Desde su inmovilidad, observa cómo cambian los nombres de las calles, cómo se derrumban casas y se levantan otras que aún no saben qué historias las habitarán. Todo pasa. Él queda.

Cuando la ciudad recuerda por nosotros

Hay un momento silencioso en el que uno se da cuenta de que ya no recuerda como antes. Entonces ocurre algo extraño: la ciudad empieza a recordar por nosotros.

No lo hace con palabras, sino con formas. Una esquina, una sombra, un cruce que se repite. Caminamos por una calle conocida y algo se acomoda dentro, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza.

La ciudad guarda lo que las personas no pueden cargar todo el tiempo. Deposita recuerdos en muros, escalones gastados, puentes que siguen cumpliendo su función incluso cuando nadie recuerda quién los construyó.

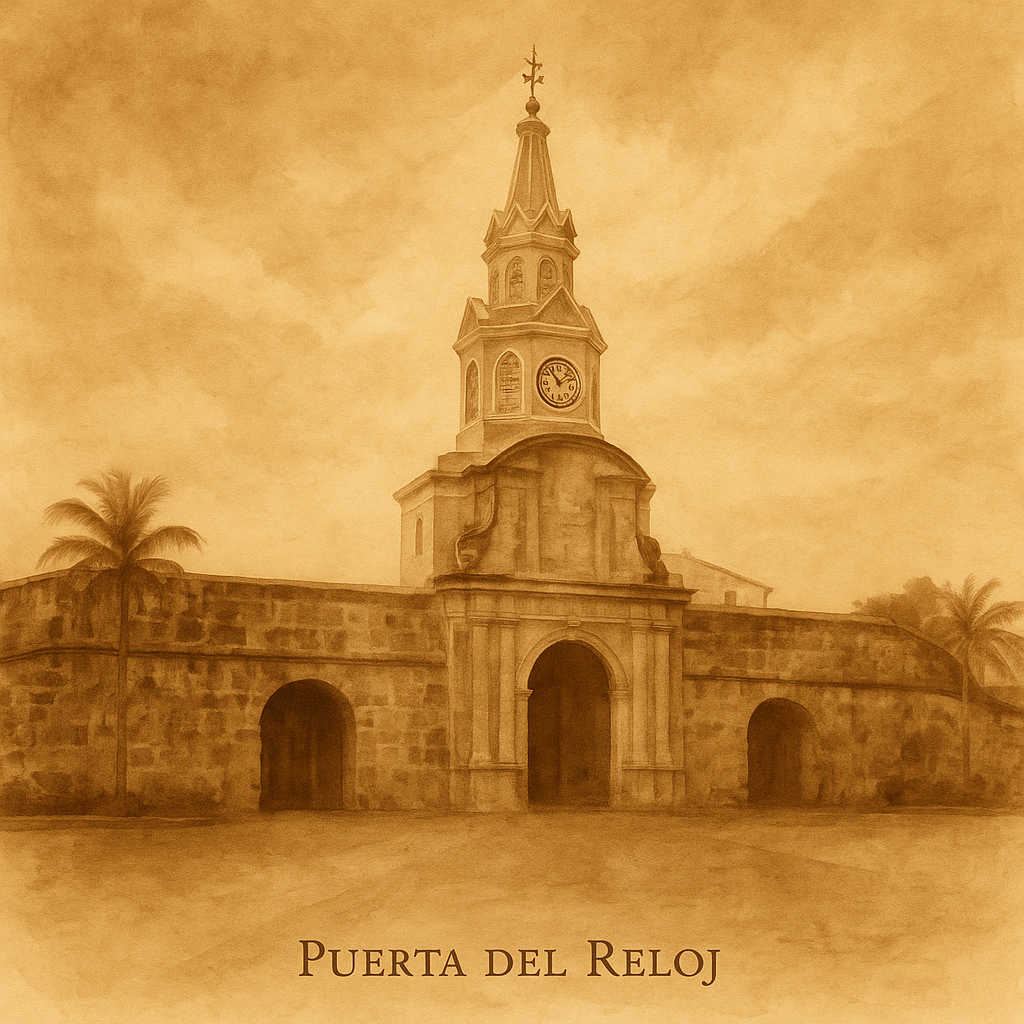

Puentes del Caribe: el caso de Cartagena

En el Caribe, los puentes no solo unen orillas: unen tiempos distintos. Cartagena es una ciudad construida sobre esa tensión entre lo que fluye y lo que resiste.

Hay puentes en la ciudad que parecen discretos, casi anónimos. No reclaman atención ni figuran en postales. Algunos sobreviven solo en la memoria de quienes los cruzaron, como el Puente Román, un paso casi invisible que durante años sostuvo la rutina de un barrio entero y cuya historia se confunde con la de las casas que lo rodeaban, entre ellas la Casa Román, más recordada por lo que albergó que por lo que mostró.

En esos cruces se produce una forma particular de memoria caribeña: no solemne, no monumental. Una memoria hecha de repetición. El puente se integra al ritmo de la ciudad como el calor o el viento.

El puente que uno lleva dentro

No todos los puentes están hechos de piedra. Hay otros que se construyen con el tiempo: cruces personales, momentos donde algo termina sin anuncio y algo empieza sin promesa.

Gracias a esos puentes interiores, el cambio no es ruptura sino tránsito. La memoria no siempre la cargamos nosotros; a veces nos carga ella.

Volver a cruzar

No todos los puentes llevan a un lugar distinto. Algunos solo nos devuelven a nosotros mismos, ligeramente cambiados.

Las ciudades lo saben. Por eso conservan sus puentes incluso cuando ya no parecen necesarios. El puente no promete respuestas. Solo ofrece paso.

Y a veces, eso basta.

Lecturas relacionadas

— Casa Román: la memoria morisca de Cartagena

— Puente Román: un cruce que aún recuerda